小児泌尿器科について

小児泌尿器科は、子どもの尿路や泌尿生殖器系に関連する疾患を専門に扱う診療科です。尿の産生から排尿までの経路に関わる腎臓、尿管、膀胱、及び男児の陰茎や陰嚢など、発達段階に応じた様々な臓器が対象となります。

お子様には先天性の異常や成長に伴う機能的な問題が見られることがあるので、特有の病気や症状(尿路感染症、包茎、排尿障害など)が発生することがあります。

夜尿症(おねしょ)

一般的に「おねしょ」と呼ばれ、5歳を過ぎても月1回以上の頻度でおねしょがあり、その状態が3か月以上継続している場合を指します。

夜尿症は決して珍しいことではなく、小学校低学年の児童では約10人に1人が経験するとされています。

成長に伴い自然とよくなることがほとんどです。

しかし、小学生になるとお泊まりの行事が増えてきたりしますので、そこでおねしょをしたり不安な気持ちが強かったりすると、お子様の自信喪失につながることもあります。かくいう院長も、幼少期夜尿症が続き、なかなか自信が持てなかった時期がありました。

夜尿症の治療には、「生活指導」「アラーム療法」「薬物療法」があります。

親御様とお子様だけで悩まずに、泌尿器科専門医の院長と一緒に解決方法を考えてみませんか?

原因は大きく3つ

1. 覚醒閾値の上昇

眠りが深くて尿意があっても目が覚めない

2. 夜間尿量の増加

水分量(特に夕方以降)が多いことで、夜間の尿量が多量に漏れてしまう

3. 膀胱容量の減少

膀胱に貯められる尿量が少なくて漏れる

上記のうち、3)は昼間尿が漏れてしまう「遺尿症」の原因となることがあります。基本的に1)が根底にあり、他の2つの原因が混ざり合い「おねしょ」になります。

遺尿症は単なるおねしょではなく、他の神経疾患などが潜んでいる可能性もありますので注意が必要です。

来院後の検査~診察と治療

※当クリニックでは、採血や放射線を使用する検査は行っておりません。

- 問診を記載いただきます(週に何回漏れるか、昼間の漏れはあるか、二部脊椎などの神経疾患の指摘は今まであったか、今まで尿路感染症にかかったことはあるか、便秘はあるかなど)。

- 尿検査(尿定性、尿沈渣)を提出いただき検査します。尿路感染症がないかなどをチェックします。

- エコー検査で、排尿後の膀胱を見て、膀胱内に尿がしっかり出せているかをチェックします。また、腎臓の形態や腎臓に水が溜まっていないかなど確認をします。

生活指導

親御様とお子様どちらにも注意していただきたい点があります。

就寝中におねしょをしていないのに、強制的に起こしてトイレに行かせない

熟睡は子どもの成長・発育、ひいては排尿機能の発達に不可欠であり、夜間尿量を減らしてくれる抗利尿ホルモン(バソプレシン)の夜間分泌を増加させてくれます。

おねしょしても怒らない。焦らない。

子どもは望んでおねしょをしている訳ではありません。怒られると余計にストレスがかかり、おねしょが長引いてしまいます。ゆっくり見守りましょう。

夕食後、就寝2時間前からの飲水制限(コップ1杯程度)

塩分を控えて、水分摂取量を少なくしましょう。代わりに昼間はしっかり水分を摂りましょう。

就寝前に2回トイレに行く

寝る準備の時に1回、布団に入る前にもう1回行くようにしましょう。

便秘の改善

膀胱に貯める尿量の低下につながります。食物繊維をしっかり摂り運動をしましょう。

排尿日誌をつける

おねしょの有無や昼間の尿の回数、水分量や排便があったかなどを記載する「排尿日誌」をお渡しします。

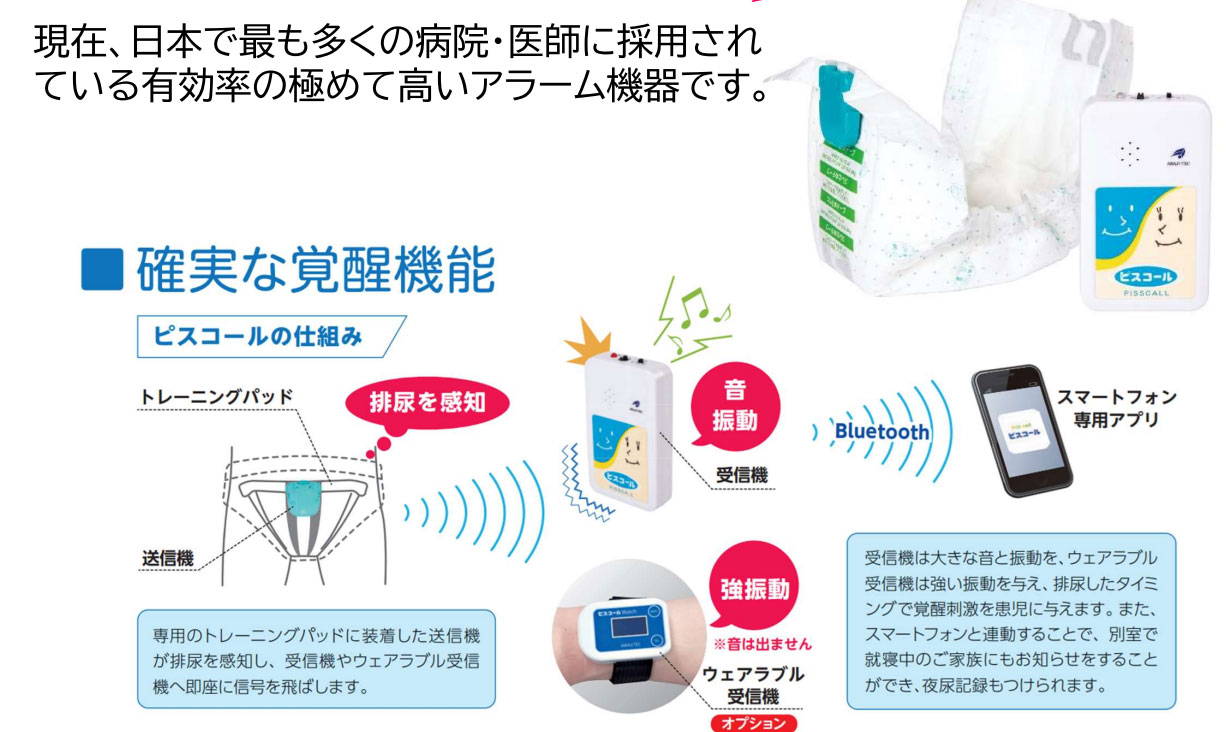

アラーム療法

就寝時にお子様にセンサー付きの専用パンツを着用していただきます。センサーがおねしょを感知すると、音や振動、光でお子様を目覚めさせる仕組みです。

おねしょの根底の原因は、「熟睡によっておねしょしたことに本人が気付かない」ということが多いため、このセンサーによって起こしてあげることができます。アラーム療法は、効果が現れるまでに1か月から1年ほどかかるため即効性はありませんが、再発率が低いことが特徴です。

アラーム療法によりおねしょのお子様8割程度が完治されている印象です。

しかし、完治するためには「お子様と親御様の根気」が必要です。もちろん院長も協力しますので、3人4脚で頑張りましょう!

アラーム療法のコツ

- 2回以上のおねしょは初回だけ使用(2回目は普通のおむつにする)

- メロディを変えてみる

- アラームが鳴ったら一回トイレに行かせてあげる

おねしょアラームによる治療は、残念ながら保険診療が適用されず、親御様で購入、またはレンタルしていただく必要があります。

当クリニックでは、医療監修のもと作成された「ピスコール」のレンタルをおすすめしております。

こちらは当クリニックからの紹介により、お安くレンタルしていただけます。詳しくはHPページをご参照ください。

「ピスコール」料金

| 購入 | 18,000円 |

|---|---|

| レンタル | 月2,200円 (※5か月目以降:無料) |

| トレーニングパット | 4,200円 (※5か月目以降:2,000円) |

| アプリ | 無料 |

薬物療法

薬物療法は、夜間の水分制限ができていてもおねしょが続く場合に用いられます。おねしょの原因に応じて大きく2種類に分けられます。

| 原因 | お薬の種類 |

|---|---|

| 夜間尿量の増加 水分量が多く(特に夕方以降の水分)、 夜間の尿量が多く漏れてしまう |

夜間の尿量を減らすお薬(抗利尿ホルモン:デスモプシンなど) |

| 膀胱容量の減少 膀胱に貯められる尿量が少なくて漏れる |

膀胱を緩めてあげるお薬(抗コリン薬:バップフォーなど) |

包茎

包茎とは、男性の陰茎の先端部分である亀頭が包皮で覆われている状態を指します。生後間もない男子の赤ちゃんはこの状態にあり、亀頭と包皮がくっついています。

成長するにつれて、この癒着が剥がれ、亀頭が露出していきます。3~4歳では約50%、15歳では約70%の男子が、癒着が剥がれている「仮性包茎」の状態となります。

亀頭が一部露出している状態は「仮性包茎」、全く露出していない場合は「真性包茎」、皮をむいたあとにその状態が戻らず亀頭の首が締め付けられているような状態を「嵌頓包茎」といいます。「真性包茎」で、排尿ができずに先端が風船のように膨らむ場合は、排尿障害のサインです。

治療

小児の場合、特に症状がない限り治療は必要ありませんが、排尿障害や亀頭包皮炎、嵌頓包茎などの問題がある場合は治療が必要です。

嵌頓包茎や排尿障害の場合は手術を検討します。

当クリニックでは包茎の手術は行っておりませんので、治療が必要な場合は提携先の病院へご紹介させていただきます。

思春期の男の子にとってはとても恥ずかしいと思う症状であり、一人で悩んでいる子も多いと思います。

一人で悩まずに泌尿器科専門医の院長にご相談ください。

おちんちんの痛み、

腫れている(亀頭包皮炎)

亀頭包皮炎は、亀頭や包皮に炎症がみられる状態で、かゆみ、赤み、腫れ、痛みを伴い、特に排尿時に不快感を引き起こすことがあります。

症状の初期には、陰茎の皮の部分が赤くなって少し腫れ、痛みがあるためにおしっこを嫌がることがあります。その後、炎症が広がり包皮の中の亀頭まで赤く腫れ、ただれてくることがあります。

症状の主な原因としては、細菌や真菌(カンジダ など)の感染、衛生状態の不良、刺激物への接触などが挙げられます。

大人でも糖尿病の方やSGLT2阻害剤を内服している方は亀頭包皮炎になりやすいので、会陰部が痛む際はご相談ください。

治療

基本的には、抗生物質を含む抗炎症薬の軟膏を塗布して治療を行いますが、症状の改善がみられない場合には抗生剤の内服を検討します。

また再発予防のために、陰部を清潔に保ち、過度な洗浄を避けることが推奨されます。真性包茎により亀頭包皮炎が繰り返される場合は、包茎手術も検討します。

玉が痛い、腫れている

(急性陰嚢症)

精巣やその周辺に不快感や痛みを伴う状態で、痛みは鋭いものから鈍いものまで様々です。

一般的な原因としては、精巣捻転、精巣上体炎、急性精巣炎や精索静脈瘤などが考えられます。精巣がんで痛みを伴うことはまれですが、がんは月単位でどんどん大きくなっていきます。また、20~30代の男性の中では最も多い固形がんとなっています。

精巣捻転症

- 緊急手術の必要性

- 発症後6~12時間以内の緊急手術が必要

疾患の説明と治療方針

精巣をつないでいる精索が、袋(陰嚢)の中でねじれて血流不足になり、精巣が壊死してしまう病気です。

精巣が大きくなってくる思春期に後発します。

精巣が壊死すると、将来不妊のリスクが上がりますので緊急手術が必要です。

当クリニックでエコー検査や尿検査を行い、精巣捻転症が疑われる場合には提携先の病院を緊急受診していただきます。

精巣上体炎

- 緊急手術の必要性

- 不要

疾患の説明と治療方針

精巣上体は、精巣で作られた精子を成長させ貯蔵しておく、いわば精子の貯蔵庫で、精巣の隣にくっついています。

精巣上体炎は、尿の出口の尿道より菌が侵入することで感染し、玉(睾丸)が痛くなる病気です。

放っておくと、将来の不妊症の可能性が上がります。

なお、精巣捻転症との診断の区別がとても難しい病気です。小児から高齢者までよく起こる病気で、治療は抗生剤内服となります。

急性精巣炎

- 緊急手術の必要性

- 不要

疾患の説明と治療方針

ムンプスウイルスによるおたふく風邪にかかったあと、ほっぺたが腫れ、精巣が痛くなる病気です。

ウイルス感染症なので、炎症を抑えるお薬を処方し1~2週間ほどで治ることが多いです。罹患すると、男性不妊症となる可能性があります。

診断時には、ムンプスのワクチンを打っているかの確認をさせていただきます。

精索静脈瘤

- 緊急手術の必要性

- 不要

疾患の説明と治療方針

精巣から心臓へ戻る血液が逆流してしまい、静脈が瘤(こぶ)のようになる病気です。主に左の精巣の鈍い痛みが持続します。

小児における発症はまれです。不妊症の原因となるため、治療は手術です。