泌尿器科ってなに?

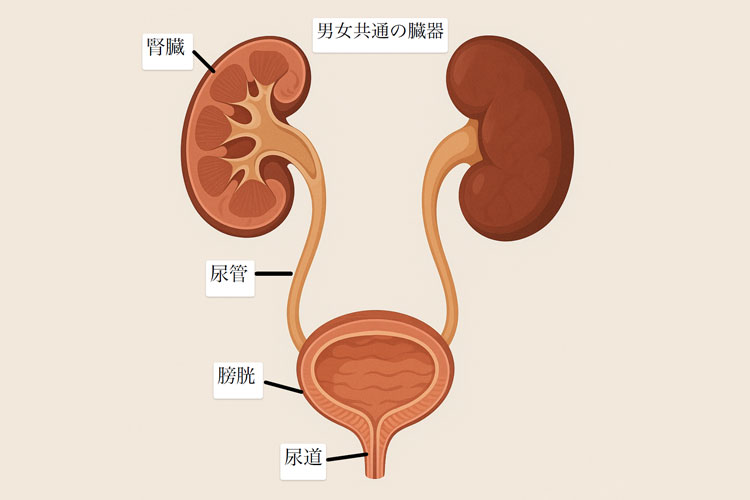

まず、人の体は「腎臓」で尿を作り、「腎盂・尿管」を経て、「膀胱」に尿を貯めます。その後、「尿道」を通り、尿を体の外に排出します。

泌尿器科は、この尿路に関する腎臓、尿管、膀胱などに関係する臓器を主な対象とする診療科です。また、陰茎や陰嚢、前立腺などの男性特有の生殖器も診療範囲に入ります。

泌尿器科というと男性だけ受診する科目という印象がある方もおられるかと思いますが、腎臓、尿管、膀胱は男女共通の臓器ですので、老若男女問わず全ての世代の方が受診されます。

尿の回数や色、性状の問題、検査で腎機能が悪いと言われたなど、「尿」に関する症状があれば何でもご相談ください。

泌尿器科を受診したら、

どんな診察をされるの?

泌尿器科を受診するとなると、「いきなり恥ずかしいところを見せなきゃいけない?」「下着を脱がなきゃいけない?」というようなイメージがある方もおられるのではないでしょうか。

確かに性器の見た目に異常がある方などは視診をさせていただくことはありますが、患者様の了承を得ずに服を脱いでいただくことはありません。基本的には尿検査やエコー検査などの痛みを伴わない検査で、診断・治療できることがほとんどですのでご安心ください。

例えば、「尿の回数が多い」という方の来院後の流れですが、初診の方はご自身でトイレにて尿を採取したものを提出いただき、尿検査(尿一般定性検査・尿沈渣)を行います。問診後に必要であれば、膀胱や腎臓のエコー検査を行うという流れが一般的です。エコー検査は、お腹にプローベを当てるだけですので痛みはありません。さらに必要であれば、血液検査やレントゲン・CT検査、膀胱鏡検査などを行います。

※泌尿器科専門医とは

泌尿器科専門医は、全体の医師のうち約2.2%と、他の内科や外科と比べても数少ない診療科の一つです。そのため、膀胱炎、過活動膀胱、前立腺肥大症などの泌尿器科疾患は、内科を標榜している開業医の先生方が診察していることが多いのが現状です。当クリニックの医師は日本泌尿器科学会の研修を受け、数多くの症例を大阪府内の大学病院や急性期病院で経験し、専門医試験に合格した専門医です。これまでの経験を活かし、地域の皆様に安全で安心していただける医療を提供してまいりますので、よろしくお願いいたします。

よく見られる症状と疾患

| 症状 | 原因・対応する疾患 (一例) |

|---|---|

| 尿が出にくい、出なくなった | 前立腺肥大症、神経因性膀胱、骨盤臓器脱、腎不全、膀胱結石 |

| おしっこの線が細い | 前立腺肥大症、尿道狭窄 |

| 尿に血が混じっている | 前立腺肥大症、膀胱炎、前立腺がん、腎がん、膀胱がん、尿路上皮がん、尿管結石 |

| 尿が泡立つ | 蛋白尿、膀胱炎、膀胱がん、糖尿病、肝機能障害 (※トイレ掃除の後の洗剤で泡立つ時もあります) |

| おしっこが近い、排尿の回数が多い | 前立腺肥大症、過活動膀胱、神経因性膀胱 |

| 夜間、何度もおしっこに起きる | 前立腺肥大症、過活動膀胱、神経因性膀胱、膀胱炎、膀胱がん |

| 尿が残っている感じがする(残尿感) | 前立腺肥大症、神経因性膀胱、膀胱炎 |

| 尿が漏れる | 骨盤臓器脱、腹圧性尿失禁、切迫性尿失禁、神経因性膀胱 |

| 足がむくむ | 慢性腎臓病、尿閉(前立腺肥大症、神経因性膀胱) |

| 腎臓の辺り(左右の背中)が痛む | 尿管結石症、痛風結石 |

| 尿道から膿が出た | 性感染症(クラミジア、淋菌、マイコプラズマなど) |

| 健診などで血尿や蛋白尿を指摘された | 慢性腎臓病、糖尿病、膀胱がん、尿路結石 |

男性特有のお悩み

| 症状 | 原因・対応する疾患 (一例) |

|---|---|

| 睾丸や陰嚢が腫れた | 精巣上体炎、精巣がん、陰嚢水腫 |

| 陰茎・陰嚢が痛む、かゆい | 亀頭包皮炎、性感染症 |

| 亀頭や包皮に水疱やイボができた | 性感染症 |

| PSA(前立腺特異抗原)値が高いと言われた | 前立腺がん、前立腺肥大症 |

| 男性更年期障害のような気がする | LOH症候群 |

| 勃起力が低下した | ED、LOH症候群 |

女性のお悩み

頻尿(夜間頻尿)

一般的には、朝起きてから就寝するまでに8回以上の排尿がある場合を「頻尿」と定義しています。

昼間の回数は少なくても夜間に1回以上の排尿があるときは、「夜間頻尿」と定義され、2回以上トイレに行く場合、なにか病気があるかもしれないと考えます。夜間頻尿が2回以上の高齢者の方は、1回以下の方と比較して死亡率が約2倍になるというデータもありますので注意が必要です。

「歳だから…」と諦めずにお気軽にご相談下さい。

頻尿を引き起こす原因疾患としては、以下のように年代や男女別に異なります。

原因疾患の中には、膀胱がんや前立腺がんなどの悪性疾患も含まれています。少しでも怪しいなと思ったら当クリニックへご相談ください。

年代別の頻尿の原因

- 20~30代の男女

- 尿路感染症、性感染症、膀胱炎、前立腺炎(男性のみ)など

- 中高年(40~65歳)の男性

- 前立腺肥大症、過活動膀胱、前立腺炎、膀胱炎、前立腺がんなど

- 中年(40歳)以上の女性

- 膀胱炎、過活動膀胱、骨盤臓器脱など

(月経が終わると女性ホルモンが減少し、上記の症状が出やすくなります) - 高齢(65歳以上)の男女

- 前立腺がん、前立腺肥大症、膀胱がん、過活動膀胱、膀胱炎、神経因性膀胱、生活習慣病(糖尿病、高血圧)、睡眠時無呼吸症候群、睡眠障害など

また、玉露入りの緑茶やほうじ茶、コーヒー、紅茶、アルコールには利尿作用があるため、こうした飲料を好まれる方も頻尿になりやすいです。

さらに、加齢による体の変化によっても引き起こされる場合があり、40歳を超えると8人に1人は「頻尿」の症状が出てくるとされています。

「夜間頻尿」は中年以上で増え始め、70歳以上で半数以上、80歳以上で8割の方にみられるとされています。

来院後の検査~診察・治療~次回受診の流れ

- 問診を記載いただきます(飲まれているお薬、妊娠や出産の状況など)。

- 尿検査(尿定性、尿沈渣)を行います。

- 症状を確認し、必要であればエコー検査を実施します。

- 前立腺がんや慢性腎臓病、生活習慣病が疑われる場合は採血を、膀胱がんが疑われる場合は膀胱鏡検査を実施します。

- 症状により③、④は省略することがあります。

- 血液検査については外注検査となりますので、結果説明までに1週間ほど要します。

- 難治性の場合は、膀胱がんの可能性がありますので、膀胱鏡検査の実施を相談させていただくことがあります。

上記の検査後にお薬の治療を開始します。当クリニックでは、抗コリン薬やβ3作動薬を中心に投薬を行っています。

| 種類 | 効果 | 注意点 (副作用) |

|---|---|---|

| 抗コリン薬 | 尿意を抑える | 口の渇き、便秘、認知機能低下など |

| β3作動薬 | 膀胱の筋肉を緩める | 副作用は比較的少ない |

その後は1~2か月ごとに来院いただき、定期的に検査を行ったり症状に応じて治療の継続や変更を行ったりしていきます。

尿漏れ(尿失禁)

尿漏れ(尿失禁)は成人女性の4人に1人が経験するとされており、今まで数多くの女性患者様を診察させていただきました。特に更年期以降の方では、閉経に伴う女性ホルモンの減少により、膣や尿道の粘膜が萎縮し、骨盤底の筋力(※)も低下しやすくなります。その結果、尿漏れが起こりやすくなることがあります(骨盤臓器脱)。

また男性でも、前立腺肥大症や過活動膀胱により尿失禁が生じることがあります。

当クリニックは女性専用待合、女性専用トイレを設け、女性のプライバシーに可能な限り配慮するよう心がけております。「尿が漏れて困っているけれど、恥ずかしいからクリニックにいくのはどうしよう」とお悩みの方は、あまり深く悩まずにお気軽にご相談くださいね。

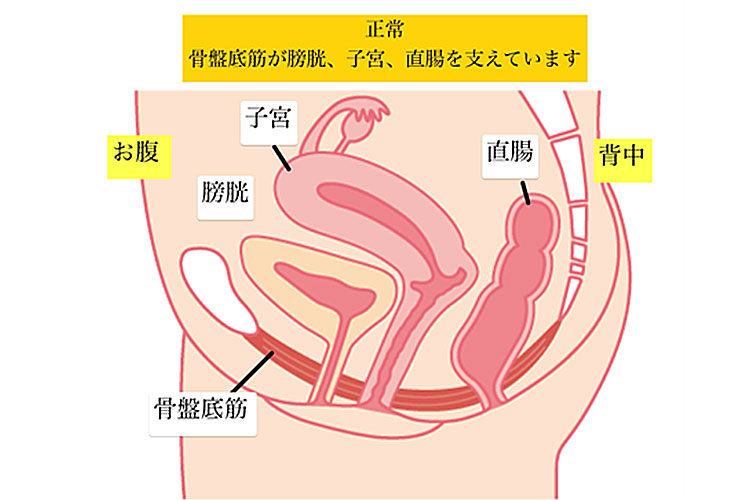

※骨盤底筋とは

骨盤の底にハンモックのように張っている筋肉で、膀胱や子宮、直腸を支え尿道や肛門を締める働きをしています。

尿失禁の分類と原因

| 失禁の 種類 |

尿が漏れる タイミングや 症状 |

主な原因 |

|---|---|---|

| 腹圧性 尿失禁 |

咳・くしゃみ・笑った時、重いものを持ったとき | 骨盤底筋群の緩み、妊娠・出産、肥満、便秘など |

| 切迫性尿失禁 | トイレに間に合わない。突然尿意を感じて漏れてしまう | 過活動膀胱、前立腺肥大症、膀胱がん、膀胱炎、骨盤臓器脱、脳梗塞・パーキンソン病など |

| 溢流性尿失禁 | 尿が出しにくい、お腹に力をいれないと尿が出ない | 骨盤臓器脱、子宮筋腫、前立腺肥大症、神経因性膀胱 |

| 機能性尿失禁 | 寝たきりの方で尿が漏れる、トイレの仕方を忘れてしまった | 認知症、運動麻痺、高齢者の方(排尿機能には問題なし) |

| 混合性尿失禁 | 腹圧性尿失禁と切迫性尿失禁の混合パターン |

来院後の検査~診察と治療~次回受診の流れ

- 問診を記載いただきます。

- 尿検査(尿定性、尿沈渣)を行います。

- 症状を確認し、エコー検査を実施します。

- 前立腺がんや慢性腎臓病、生活習慣病が疑われる場合は採血を、膀胱がんが疑われる場合は膀胱鏡検査を実施します。

- 症状により③、④は省略することがあります。

- 血液検査については外注検査となりますので、結果説明までに1週間ほど要します。

原因が分かった場合は、当日より治療を開始します。治療は大きく以下の2つに分かれます。

行動療法

- 膀胱訓練

- 尿に行く前に1度排尿を我慢し膀胱容量を増やす訓練です。

- 骨盤底筋体操

- 腹圧性尿失禁の70%の方に効果があるとされています。継続して頑張りましょう。

- 生活習慣の改善

- ダイエットや禁煙、塩分の摂取やアルコール、カフェインの摂取量の調整のみで改善される方もいます。

薬物療法

当クリニックでは、抗コリン薬やβ3作動薬を中心に投薬を行っております。お薬の詳しい説明は診察でさせていただきます。

症状・疾患によっては、連携先の病院へ紹介いたします。その後は1~2か月ごとに来院いただき、定期的な検査や症状に応じた治療の継続・変更を行っていきます。

血尿・尿潜血

「血尿」と「尿潜血」の違いと考えられる病気

「血尿」は、尿に血液が混じる状態でその名の通り赤い尿が出ます。

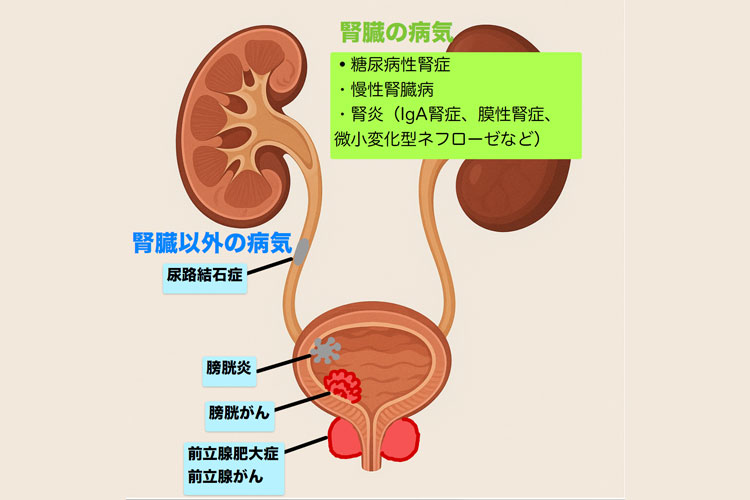

患者様自身が気づくことが多く、腎臓や尿管、膀胱の悪性腫瘍や結石、感染症、外傷など様々な原因によって引き起こされます。

血尿は時に重大な病気のサインとなるため、早期の受診が重要です。恥ずかしさから受診をためらう方もいますが、専門的な検査によって原因を特定し、適切な治療を受けることができますので、安心して泌尿器科を受診してください。

一方で「尿潜血」は、目に見えない程度に血液が尿中に含まれている状態で、患者様自身で気づくことはなく、検診などで指摘されて発覚することがほとんどです。疾患としては、腎臓や尿路の異常(悪性腫瘍、結石)、感染症(膀胱炎、腎炎など)が疑われます。早期に受診することで、潜在的な病気を早期発見し、適切な対応が可能になります。

原因となる疾患はほとんど共通していますが、血尿の場合はがんなどの特に重大な病気のサインとなることがありますので細かい検査が必要となります。

来院後の検査~診察と治療~次回受診の流れ

- 問診を記載いただきます(いつ頃から?、痛みはあるか?、喫煙歴、職業など)。

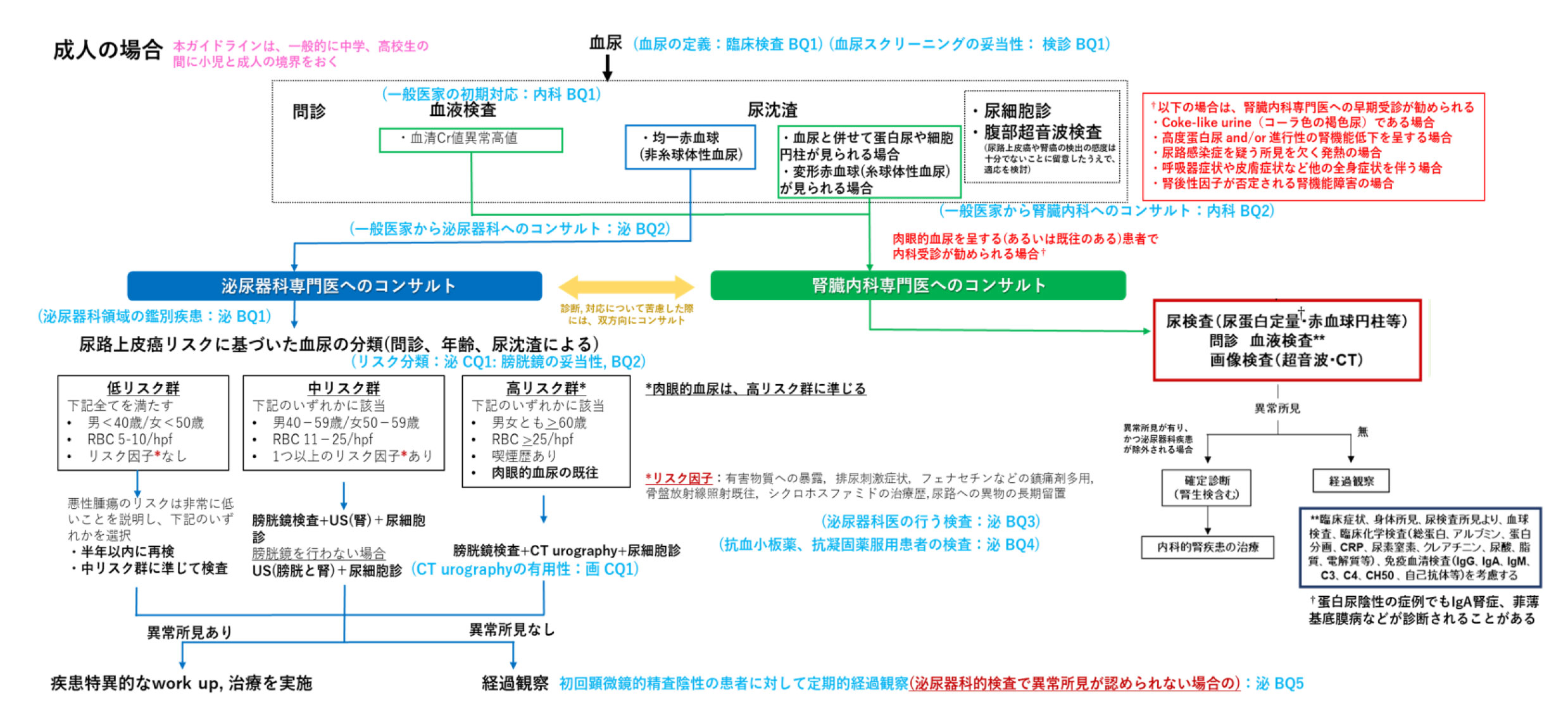

- 尿検査(尿定性、尿沈渣)を行います。尿検査で膀胱炎などの感染症が疑われる場合は、どんな細菌がいるのか、どのような抗生剤が適正なのかを確認するため尿培養検査も追加します。下図のように年齢や性別などを考慮し、悪性腫瘍の否定が必要な場合は、尿中にがん細胞があるかどうかを調べる尿細胞診検査を実施します。

- 発熱がある場合は、炎症反応や腎機能を確認するため採血をさせていただきます。若い方であれば、尿蛋白の有無などの結果も踏まえてIgA腎症などの糸球体腎炎を調べるため採血を行います。前立腺疾患が疑われる場合は、PSA検査を追加します。

- 年齢や喫煙歴などを考慮し、膀胱がんなどの悪性腫瘍、結石の有無などを確認するため、膀胱鏡検査やCT検査、エコー検査を実施します。詳しくは下図の血尿ガイドラインをご参照ください。

- ②尿培養検査、尿細胞診検査、③血液検査については外注検査となりますので、結果説明までに1週間ほど要します。

治療

上記の検査後に原因を確定させ、感染症であれば抗生剤などのお薬の治療を開始します。悪性腫瘍が疑われる場合は提携先の病院へ紹介させていただきます。結石の場合は、大きさにより病院紹介か経過観察の診断をさせていただきます。

その後は1~2週間後に来院いただき、再度尿検査や症状の確認を行い、治療の継続や変更、経過観察を数か月ごとに行っていきます。

血尿・尿潜血の治療分類

クリックで拡大します

蛋白尿

腎臓は体に溜まった血液中の老廃物や余分な水分や塩分を、尿として体の外へ出す働きを持っています。私たちの筋肉の元となる蛋白も血液中に含まれています。

「蛋白尿」とは、血液が腎臓を通過する際に、この血液中の蛋白が尿に漏れて出てしまう状態をいいます。

腎臓のフィルター装置(糸球体)が正常に機能していれば、蛋白はごく少量しか尿の中に漏れることはありません。しかし、何らかの腎臓の病気でフィルター装置が壊れると、尿の中に漏れ出る蛋白の量が増え、検診などで『尿蛋白+』と指摘されるようになります。

また、腎臓のフィルター機能が正常であっても、尿の通り道である尿路(腎盂・尿管・膀胱)が感染を起こしていたり、がんや結石で出血していたりすると蛋白尿の原因になります。

蛋白尿の部位による原因疾患

来院後の検査~診察と治療~次回受診の流れ

- 問診を記載いただきます(糖尿病の有無や指摘された時期など)。

- 尿検査(尿定性、尿沈渣)を行います。尿中クレアチニンと尿中蛋白質を外注検査で提出し、正確な診断を行います。

- 尿検査で膀胱炎などの感染症が疑われる場合はどんな細菌がいるのか、どのような抗生剤が適正なのかを確認するため尿培養検査を実施します。悪性腫瘍の否定が必要な場合は、尿中にがん細胞があるかどうかを調べる尿細胞診検査を行います。

- 糖尿病の有無や腎機能、脂質異常症を確認するため採血を行います。また、年齢などを総合的に考慮した上で、糸球体腎炎を調べるための採血を行い診断します。前立腺疾患が疑われる場合はPSA検査を追加します。

- 症状を確認しエコー検査を行い腎臓や膀胱の形を確認します。

- ③尿培養検査、尿細胞診検査、④血液検査については外注検査となりますので、結果説明までに1週間ほど要します。

治療

上記の検査後に原因を確定させ、お薬の治療を開始します。重度の腎機能障害や糖尿病、悪性腫瘍が疑われる場合は提携病院へ紹介となります。慢性腎臓病や内服薬でコントロール可能な糖尿病であれば投薬を開始し、結石は大きさにより経過観察か提携病院への紹介をさせていただきます。その後は2~4週間後に来院いただき、尿検査などで症状の確認を行い、治療の継続や変更、経過観察を数か月ごとに行っていきます。

尿糖

尿糖は、尿中に糖分が含まれている状態で、通常健康な人の尿には含まれないものです。

血糖値が高い状態が続くと尿中に糖が排泄されることから、主な原因としては糖尿病が考えられます。尿糖が見つかった場合は、血糖値の測定や追加の検査を行い、適切な治療を行うことで糖尿病合併症のリスクを減らすことができます。

近年では、糖尿病、慢性腎臓病、心不全で適応があり広く使われているSGLT2阻害剤で、尿糖が陽性となることがありますので、診療の際にはお薬手帳をご持参ください。

来院後の検査~診察と治療~次回受診の流れ

- 問診を記載いただきます(糖尿病の有無や内服歴など)。

- 尿検査を提出いただき検査します。尿蛋白も陽性の場合は、尿中クレアチニンと尿中蛋白質を外注検査で提出し、正確な診断を行います。

- 糖尿病の有無や腎機能、脂質異常症を調べるため採血を行います。

- 血液検査については外注検査となりますので、結果説明までに1週間ほど要します。

治療

上記の検査後に原因を確定させ、糖尿病であればお薬の治療を開始します。重度の腎機能障害や糖尿病が疑われる場合は紹介となります。

慢性腎臓病や内服薬でコントロール可能な糖尿病であれば投薬を開始します。その後は2~4週間後に来院いただき、尿検査や血糖値、HbA1Cなどの検査を行い、治療の継続や変更、経過観察を1~2か月ごとに行っていきます。

尿が出にくい

「尿を出そうと思っても昔のようにすっきりと出せない」、「尿の勢いが弱く時間がかかる」、「残尿感がある」といった症状でお悩みの方はいないでしょうか?この尿が出しにくい症状(排尿困難)は下表のように様々な原因で生じ、多くの患者様が経験する症状です。「年だから仕方がない」と放置していると、膀胱炎や腎盂腎炎などの感染症や慢性腎臓病などの腎機能障害などの合併症が生じたり、膀胱がんや前立腺がんなどの悪性疾患が隠れていたりすることもありますので注意が必要です。

- 男性

- 前立腺肥大症、前立腺がん、尿道狭窄

- 女性

- 骨盤臓器脱(骨盤底筋の弱化)

- 男女共通

- 膀胱がん、神経因性膀胱(糖尿病・加齢などが原因)、尿路結石

来院後の検査~診察と治療~次回受診の流れ

- 問診を記載いただきます。

- 尿検査(尿定性、尿沈渣)を行います。

- 症状を確認し、エコー検査を実施します。

- 前立腺がんや生活習慣病が疑われる場合は採血を、膀胱がんが疑われる場合は膀胱鏡検査を実施します。

- 症状により③、④は省略することがあります。

- 血液検査については外注検査となりますので、結果説明までに1週間ほど要します。

治療

上記の検査後に原因を確定させ、お薬の治療を開始します。症状・疾患によっては連携先の病院へ紹介となります。その後は1~2か月ごとに来院いただき、定期的な検査や症状に応じた治療の継続・変更を行っていきます。

排尿時痛

排尿時痛(おしっこをするときの痛み)は、痛みの場所やタイミングで分類され、原因となる病気が推測されます。症状が慢性的に長期間続いている場合は、膀胱がんや尿道がんの可能性がありますので特に注意が必要です。

| 種類 | 痛みが生じる タイミング |

疾患名 |

|---|---|---|

| 初期 排尿時痛 |

排尿の始め | 尿道炎(淋菌・クラミジアなど)、前立腺炎など |

| 終末時 排尿時痛 |

排尿の終わり | 膀胱炎、前立腺炎など |

| 全排尿時痛 | 排尿の間ずっと痛み | 膀胱炎、間質性膀胱炎、膀胱がんなど |

来院後の検査~診察と治療~次回受診の流れ

- 問診を記載いただきます。

- 尿検査(尿定性、尿沈渣)を提出いただき検査します。尿検査で膀胱炎などの感染症が疑われる場合はどんな細菌がいるのか、どのような抗生剤が適正なのかを確認するため尿培養検査を提出します。

- 発熱がある場合は、炎症反応や腎機能を確認するため採血をさせていただきます。

- 発熱がある場合や何度も同じ症状を繰り返している場合は、エコー検査や膀胱鏡検査を実施し、膀胱がんの有無を確認します。

- ②尿培養検査、③血液検査については外注検査となりますので、結果説明までに1週間ほど要します。

治療

上記の検査後に原因を確定させ、抗生剤などのお薬の治療を開始します。その後は1~2週間後にご来院いただき、再度尿検査及び症状の確認を行い、治療の継続や変更を行っていきます。

症状・疾患によっては連携先の病院へ紹介となります。

前立腺肥大症

尿路結石

尿路結石は、主に腎臓で作られます。腎臓内に留まっている間は特に痛みませんが、結石が移動して細い尿管に詰まると、痛みなどの症状が起こります。結石の大きさや位置によっては脇腹に激痛が発生し、吐き気や嘔吐を伴うこともあります。

下表のような症状がみられたときは、尿路結石の可能性がありますので、お早めに当クリニックをご受診ください。

- 背中に痛みがある

- 下腹部に違和感がある

- 陰部に痛みを感じる

- 吐き気がする

- 尿に血が混じっていた

- 強い尿意を覚えることがある

- 悪寒や発熱が起こった

- 全身がだるい

- 尿の中に細かい石のようなものが出てきた

など

尿路結石を長期間放置すると、腎臓の機能が低下することもあります。再発を繰り返す方は結石の成分を調べ、再発を予防することが大切です。尿路結石の発症には食生活が大きく関係しており、結石の主な原因としてはシュウ酸の摂りすぎが考えられます。当クリニックでは目の前の結石による症状だけでなく、再発予防にも力を入れております。

また、発熱を伴う場合には、結石によって尿管が閉塞し、感染を併発して「腎盂腎炎」を発症している可能性が高いと考えられます。特に御高齢の方や糖尿病がある方は、重症化しやすく命に関わる危険性もあります。このような場合には、尿管ステントや腎瘻(じんろう)などのカテーテル処置と抗生剤の点滴などを含む緊急入院治療が必要となります。

来院後の検査~診察と治療~次回受診の流れ

- 問診を記載いただきます(痛みの部位、血尿の有無、今まで結石が指摘されたことがあるかどうかなど)。

- 尿検査(尿定性、尿沈渣)を提出いただき、尿中の成分を分析します。尿検査で感染症が疑われる場合はどんな細菌がいるのか、どのような抗生剤が適正なのかを確認するため尿培養検査を提出します。

- 炎症反応や腎機能を調べるため、採血をさせていただく場合があります。また、結石を繰り返されている方は「原発性副甲状腺機能亢進症」が疑われますので、副甲状腺ホルモンを測定させていただくことがあります。

- 症状や尿検査結果から結石が疑われる場合は、画像検査が必須となります。当クリニックでは、エコー検査、レントゲン検査、CT検査のいずれかを実施いたします。尿酸結石(高尿酸血症による結石)の場合は、下表の通りレントゲンに写らないため、正確な位置や大きさを把握するにはCT検査が有効です。

当クリニックでは当日のCT撮影も可能ですのでご相談ください。なお、CT検査画像があると、高次医療機関に紹介させていただく際に、治療までの流れをスムーズに行うことができます。多くの場合はエコーやレントゲンでも診断可能ですので、CT撮影の必要性については、患者様と相談のうえで判断いたします。

- ②尿培養検査、③血液検査については外注検査となりますので、結果説明までに1週間ほど要します。

尿路結石の診断にCT検査が必要な理由

- 高い診断力

- 尿酸結石や骨盤内の結石の診断はレントゲンでは見逃されることが多いですが、CTであれば正確な診断が可能です。

- 結石の位置や大きさの把握

- 結石の位置や数、大きさを正確に診断することで、経過観察でよいのか手術が必要なのかといった判断が可能です。手術の際の治療計画を立てる際にも有効です。

- 結石の種類の判別

- 結石の密度を測定することで、どのような種類の結石なのか堅さはどの程度なのかを推定することが可能です。

- 合併症の評価

- 水腎症や腎盂腎炎、結石が詰まって腎臓から尿が溢れ出てしまう尿溢流(にょういつりゅう)の有無を診断することができます。尿溢流がある場合は緊急処置が必要となることが多いです。

治療

結石はその大きさにより治療方針が変わるため、クリニックで治療可能なのか、病院に紹介した方が良いのかの判断がとても重要となります。下記のようにサイズが小さな結石に対しては薬物療法で対応します。しかし、経過観察を1~2か月行ったあとでも結石が残存する場合は、生まれつき尿管が狭かったり尿管が炎症でむくんでいたりして出ないことが予想されます。その場合は手術が必要となるため、適切な医療機関へご紹介いたします。

| 結石の サイズ |

治療方針 | 治療機関 |

|---|---|---|

| 0.5cm 以下 |

薬物療法と水分摂取、適度な運動 | クリニック |

| 0.5~ 1cm |

薬物療法と水分摂取、適度な運動 ESWLなどの処置 |

クリニック か病院 |

| 1cm 以上 |

ESWL(体外衝撃波) TUL(経尿道的尿管結石破砕術) PNL(経皮的腎結石破砕術) |

病院 |

ESWL(体外衝撃波)

体外より衝撃波を当てて結石を細かく砕き自然排石を待ちます。

麻酔を使わずに治療可能ですが、結石の種類、大きさ、場所などで処置の可否が決まります。

TUL(経尿道的尿管結石破砕術)

入院し麻酔下で行います。尿道から細い内視鏡スコープを挿入し、尿管や腎盂内の結石をレーザーによって砕いて小さくし回収します。術後尿管ステントを2週間~1か月留置するのが一般的です。

PNL(経皮的腎結石破砕術)

入院し麻酔下で行います。背中の皮膚から腎臓に向かう穴を開け、筒の中に内視鏡スコープを挿入し、腎臓の結石をレーザーなどで砕いて回収します。大きな腎結石がある場合に用いられる治療方法です。

再発予防のために…

定期検査

一度結石に罹患された方の中で、50%の方は再発するとされています。症状が出ないまま結石が大きくなり、激痛で再発に気づくというケースも少なくありません。そのため、再発の有無を確認するためにも、定期的に通院してレントゲンやエコーで経過を観察することが望まれます。

結石を起こしやすい食事について

日本人で最も多い尿路結石の成分は、シュウ酸カルシウム結石です。シュウ酸を多く含む食品としては、ほうれん草、コーヒー、紅茶、コーラ、緑茶、さつまいも、タケノコ、肉類などの動物性脂肪などが挙げられます。これらの食品は、過剰な摂取を控えるよう心がけましょう。ただし、ほうれん草やタケノコは、茹でることでシュウ酸が水に溶け出すため、調理法によって摂取量を減らすことが可能です。

また、カルシウムは石になりやすいというイメージを持っておられる方も多いと思いますが、実際には、カルシウムは腸管内でシュウ酸と結合し、便として体外に排出されることで、尿中に排泄されるシュウ酸の量を減らす働きがあります。そのため、結石予防のためにも、カルシウムは不足しないようにしっかり摂取するようにしましょう。