前立腺について

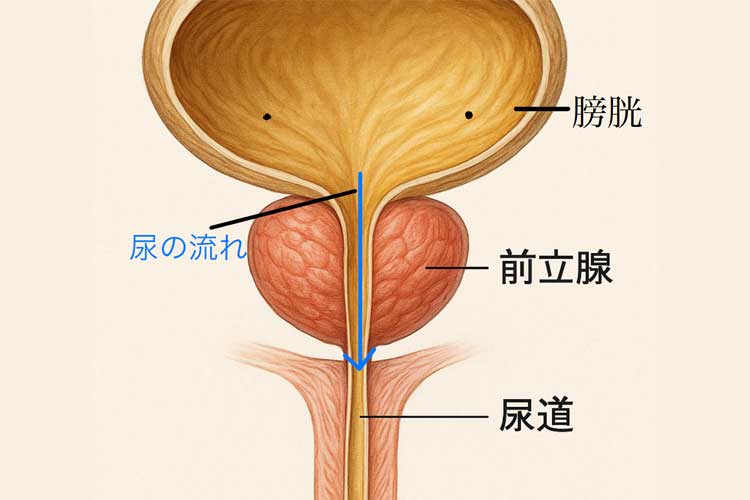

前立腺(ぜんりつせん)は、男性の生殖器の一部で、膀胱(ぼうこう=尿をためる袋)のすぐ下にあり、尿道(にょうどう=尿の通り道)を取り囲むように存在しています。大きさはクルミほどで、年齢や体の状態によって個人差があります。

前立腺の主な役割は、精液の一部を作ることです。この前立腺液は、精子を守ったり栄養を与えたり、精子が女性の体内で動きやすくする役割を担っています。

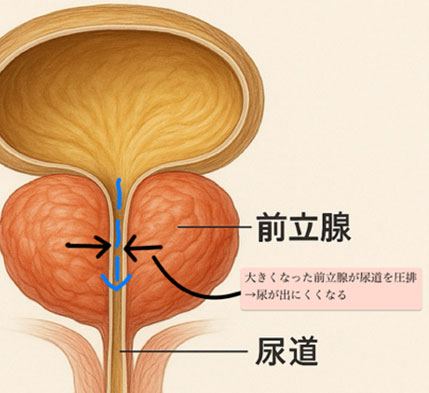

前立腺は尿の通り道を囲んでいるため、加齢と共に大きくなったり(前立腺肥大症)、がん化したり(前立腺がん)、炎症を起こしたり(前立腺炎)することで、尿の流れが悪くなり「尿が出しにくい」症状を引き起します。

前立腺肥大症

前立腺肥大症とは、男性にある「前立腺(ぜんりつせん)」という小さな器官が、年齢とともに大きくなり、尿の通り道(尿道)を圧迫してしまう良性の病気です。特に50歳以上の男性から増加し、60歳代では60%、70歳代では70%、80歳代では80~90%の方が罹患するとされており、御高齢の方ではほとんどの方が経験するとされています。

なお、20~30代の若年の方にもまれに前立腺肥大症の方がおりますので、お気軽にご相談ください。

症状とチェックリスト

※下記のうち、あてはまる症状が2つ以上ある方は前立腺肥大症の可能性があります。

- おしっこをするのに時間がかかる

- 排尿の勢いが弱くなった

- 尿をした後も、すっきりしない感じがある

- 1回の尿量が少ない

- 夜中に2回以上トイレに起きる

- 突然、強い尿意を感じることがある

- 我慢できずに漏らしそうになることがある

- 尿が途中で途切れることがある

など

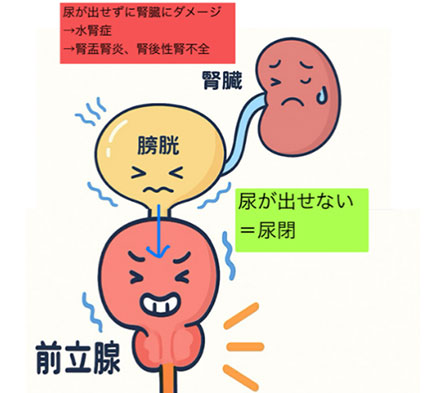

前立腺は通常15g程度ですが、重度である50gを超えてくると全く尿が出せなくなります。この状態は「尿閉」と呼ばれ、非常に強い不快感や痛みを伴います。さらに、尿が排出されないことで腎臓に負担がかかり、「水腎症」や「腎盂腎炎」「腎後性腎不全」といった合併症を引き起こす恐れがあります。重症化すると、「透析」が必要になるケースもあります。

重症の合併症を引き起す前に、「年だから仕方がない」ではなく、泌尿器科専門医クリニックの受診を検討しましょう。

原因

前立腺肥大症の原因は、主に加齢によるものです。年齢を重ねると、男性ホルモンの変化により前立腺が徐々に大きくなります。また、お父さんに前立腺肥大症がある方や(遺伝)、肥満、高脂肪食の摂取、運動不足、慢性便秘のほか、糖尿病や高血圧などの生活習慣病との関連性も指摘されています。

前立腺肥大症の方もそうでない方も、生活習慣を見直し症状の悪化を防ぎましょう。

来院後の検査~診察と治療

- 問診を記載いただきます(いつ頃から?、排尿回数など)。

- 尿検査(尿定性、尿沈渣)を提出いただき検査します。尿検査で感染症が疑われる場合は、どんな細菌がいるのか、どのような抗生剤が適正なのかを確認するため、尿培養検査を提出します。

- 前立腺がんとの区別のために、採血によるPSA検査や腎機能検査などを行います。PSA値が高い(4.0ng/mL以上)場合は、前立腺がんの可能性もありますので、その場合はさらなる精査が必要となります。

- 前立腺の大きさや残尿の有無、腎臓に水がたまっていないか(水腎症)などを確認するため、エコー検査を行います。

- ②尿培養検査、③血液検査については外注検査となりますので、結果説明までに1週間ほど要します。

治療法は大きく2つに分かれます。まずは、薬物療法で症状や前立腺のサイズの改善を目指し、それでも残尿が多かったり頻尿がひどかったりする場合には手術となります。

現在当クリニックでは前立腺手術はしていませんので、提携先の病院へ紹介させていただきます。

薬物療法

- 狭くなった尿道を広げることで、おしっこを出やすくする薬(α1ブロッカー、PDE5阻害薬)

- 前立腺を小さくする薬(5α還元酵素阻害薬)

- 頻尿に対するお薬(β3受容体作動薬、抗コリン薬など)

手術療法

前立腺の肥大症の原因となる「内腺」を取り除く手術を行います。

- TURP(経尿道的前立腺切除術)

- レーザー治療(HoLEP、CVP、PVPなど)

- 水蒸気治療(WAVEなど)

近年では、身体への負担が少なく、回復も早い手術法が選べるようになっています。

次回受診の流れ

薬物療法開始後は、2~4週間後に受診いただき、尿検査で感染症の有無を確認します。また、再度エコー検査を行い、残尿がどれほど改善しているかを確認します。そして、副作用の有無や改善しているかどうかを確認して、お薬の変更や継続を考えます。

受診頻度は1~2か月ごとです。

前立腺肥大症に関するよくあるご質問

- どのタイミングで病院に行けばいいですか?

- 「トイレが近い」「おしっこが出にくい」と感じたら、早めに受診しましょう。症状が軽いうちであれば、比較的負担の少ない治療で済むことが多くなります。

- 前立腺肥大症は自然に治りますか?

- 自然に治ることはほとんどありません。腎不全など重症化する前にお薬でコントロールすることが大切です。

- 前立腺肥大症のお薬は一生飲まなければいけませんか?

- 狭くなった尿道を広げ、おしっこを出やすくする薬でコントロールしている場合は、お薬で症状を抑えている状態ですので、内服期間が長くなることがあります。しかし前立腺を小さくするお薬や生活習慣を見直すことでお薬をやめることも可能ですのでご相談ください。

前立腺がん

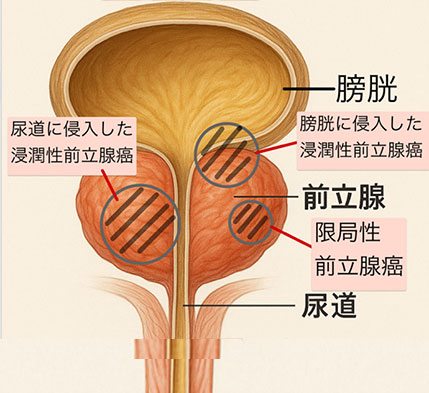

前立腺がんは、膀胱の下にある前立腺にできるがんです。

2024年の予測によると、前立腺がんと診断される男性は約91,800人にのぼり、男性のがんの中で最も多く、全体の約16.5%を占めるとされています。前立腺がんは、他のがんに比べて進行がゆるやかで、初期には特有の症状がほとんどありません。そのため、がんが大きくなって膀胱や尿道を圧迫し、排尿障害や血尿などの症状が現れてから気づかれることが多いといわれています。

一方で、2024年の男性がん死亡予測では、前立腺がんによる死亡数は第6位と、比較的低く抑えられています。

これは、近年の早期発見や治療法の進歩により、患者数に対して死亡数が少なく保たれているためです。ただし、がんが進行すると、骨やリンパ節へ転移しやすくなり、生命に関わるケースも増えていきます。

前立腺がんは早期に発見すれば治癒が可能ながんです。そのため、定期的ながん検診などで、自覚症状が現れる前に発見し、治療を始めることが非常に重要です。

症状とチェックリスト

前立腺がんは、初期には自覚症状がほとんどないことが多いがんですが、進行すると排尿に関する症状や、骨への転移による背中の痛みなどが現れるステージ4の状態で見つかることもあります。

以下のチェックリスト(排尿に関する症状や、その他の症状)を参考にしていただき、気になる項目がある方は、お早めに泌尿器科専門医へご相談ください。

排尿に関する症状

- おしっこの勢いが弱くなった

- おしっこが出るまでに時間がかかる

- おしっこが途中で途切れることがある

- 1回の排尿量が少なく、何度もトイレに行く

- 夜中に2回以上トイレに起きる

- トイレが我慢できず、漏れそうになることがある

- 血尿(おしっこに血が混じる)が出たことがある

など

そのほかの症状

- PSAが高いと言われたことがある

- 下腹部や会陰部(股のあたり)に違和感や痛みを覚える

- 腰痛、背中の痛みが続いている(骨転移)

- 片足だけ腫れている(骨盤内リンパ節転移)

- 最近、体重が急に減った

など

リスクに関する項目

- 50歳以上である

- 父親・兄弟に前立腺がんになった人がいる(遺伝あり)

- 食事が肉中心で、野菜や魚をあまり食べない

- 肥満気味である

- 運動不足である

チェック結果の目安

- 【0~2個】

- 今すぐ心配する必要はありませんが、定期的に健康チェックを続けましょう。

- 【3~4個】

- 前立腺や排尿の問題が隠れている可能性があります。早めに泌尿器科を受診することをおすすめします。

- 【5個以上】

- 前立腺がんのリスクが高い可能性があります。すぐに医師の診察を受けましょう。

来院後の各種検査について

チェックリストで前立腺がんの可能性があった方や、検診などでPSA値が高いと指摘された際の来院後の検査の流れについては以下の通りです。

- 問診を記載いただきます(いつ頃からか、排尿障害の症状やご家族に前立腺がんの方がいるか)。なお、PSA検診の結果がある方は、検査結果をご持参ください。

- 尿検査(尿定性、尿沈渣)を提出いただき検査します。尿路感染症が疑われる方は、PSA値が高値となることがありますので、尿検査を提出いただきます。感染症がある場合は、どんな細菌がいるのか、どのような抗生剤が適正なのかを確認するため尿培養検査を提出します。

- 腎機能や前立腺がんとの区別のために、採血を行い、PSA値を測定します。PSA値が高い(4.0ng/mL以上)場合は、前立腺がんの可能性もありますので、その場合はさらなる精査(MRI検査、前立腺生検)が必要です。

- 前立腺の大きさや残尿の有無、腎臓に水がたまっていないか(水腎症)などをチェックするため、エコー検査を行います。

- ②尿培養検査、③血液検査については外注検査となりますので、結果説明までに1週間ほど要します。

MRI検査

近隣の提携先病院へ骨盤MRI検査を依頼し、撮影してきていただきます。

検査結果を確認し、前立腺がんが疑わしいと診断された場合は、更なる精査(前立腺生検)が必要となります。また、MRI検査では、前立腺がんを疑う所見が見つからなかったときでも、PSA値が異常高値であり、明らかな前立腺肥大症や前立腺炎などの明らかな原因が認められないときは、生検を実施することがあります。

前立腺生検(当クリニックでは日帰り前立腺生検が可能です)

MRIで前立腺がんの存在が疑わしい場合も、悪性の「がん」と診断されたわけではなく、良性の前立腺肥大症の可能性もあれば前立腺炎の可能性もあります。「がん」と診断し、治療を開始するためには、原則として前立腺に針を刺して組織の一部を採取し、病理検査を行う「前立腺生検」が必要です。

通常、前立腺生検は入院施設で行うことが多いですが、当クリニックでは入院することなく、検査当日にお帰りいただくことが可能です。

なお、重い心臓病、抗凝固薬(血液をさらさらにする薬)を服用中の方などは、入院での検査をおすすめしております。

当クリニックでの日帰り前立腺生検を希望される場合は、術前に血液検査、心電図、レントゲン検査を実施し、全身状態を確認させていただきます。※日帰り前立腺生検は完全予約制です。

日帰り前立腺生検のメリット

- 入院不要なので体と時間の負担が少ない、医療費が入院よりも安く抑えられる

- 早期に前立腺がんの有無を診断できる

- 御高齢の方や認知症がある方で入院に不安がある場合も安全に検査を受けられる

日帰り前立腺生検の流れ

事前診察・検査

血液検査、心電図、レントゲン検査を実施し、生検日と来院時間の設定、検査説明を行います。

生検検査当日

(13時半から開始予定の場合)

検査当日は検査の45~60分前を目安にご来院ください。

- 当クリニックでは午前診(~13時半)終了後に、生検を実施しています。

午前診が長引いた場合は大変申し訳ありませんが、少しお待ちいただくことがあります。

- 12:45

-

点滴

来院後受付、体調を確認します。

痛み止めのお薬を入れ、感染症予防のため抗生剤の点滴を開始します。 - 13:30

-

麻酔

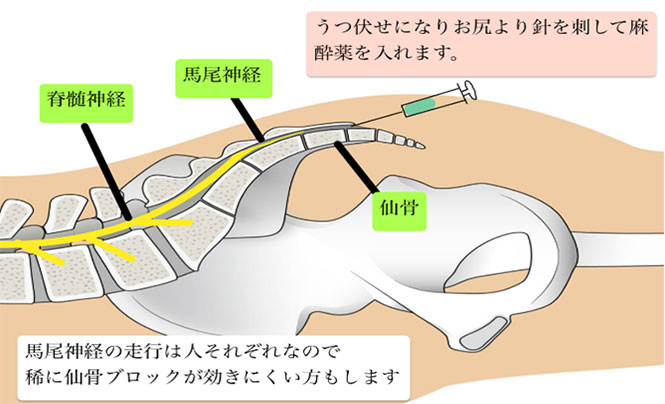

手術室に移動し麻酔を開始します。

当クリニックでは検査の麻酔に仙骨ブロックを使用しています。一般的に前立腺生検時に行われている局所麻酔(皮膚や前立腺周囲への麻酔)に比べて痛みが少なく、また全身麻酔や腰椎麻酔に比べても麻酔によるリスクが少ないという利点があります。

仙骨ブロックの場合、痛みが完全にゼロになることはまれ(チクッとするくらいの痛み)ですが、ストレスなく生検を行えることが多いです。麻酔時間は10分ほどです。なお、仙骨ブロックのみでは痛みが強い方は局所麻酔を追加します。 - 14:00

-

前立腺生検

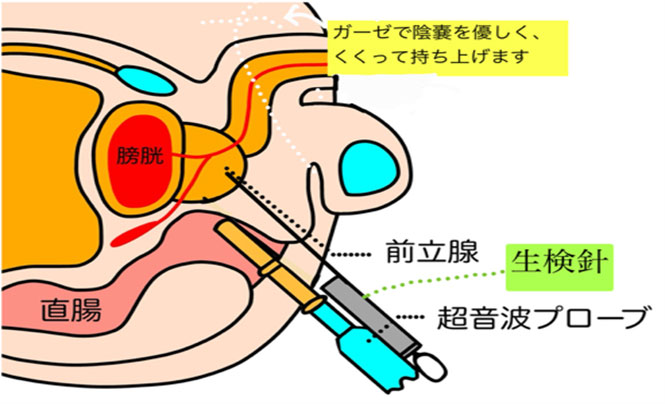

お産のように足を広げていただき、会陰部(肛門と陰嚢の間)を消毒します。その後、肛門から超音波プローブを挿入し、前立腺を観察しながら8~12か所の組織を採取します。検査自体は15分ほどで終わります。前立腺が大きい方や出血リスクが高い方は、尿道カテーテルを留置し終了します。

お産のように足を広げていただき、会陰部(肛門と陰嚢の間)を消毒します。その後、肛門から超音波プローブを挿入し、前立腺を観察しながら8~12か所の組織を採取します。検査自体は15分ほどで終わります。前立腺が大きい方や出血リスクが高い方は、尿道カテーテルを留置し終了します。 - 14:30

-

生検後

休憩室へ移動いただき、1時間ほど休憩していただきます。 - 15:30~16:00

- 休憩後、針を抜き抗生剤を処方し会計後帰宅いただきます。

再診

原則検査翌日に来院いただき、診察させていただきます。尿道カテーテルを留置している方は抜去します。

検査結果は、1~2週間後にご説明します。

検査後の注意点

- 一時的に血尿や血便、精液に血が混じることがあります。

- 強い運動、長時間の入浴、飲酒は数日間控えましょう。

- 発熱や尿が出ないなどの症状があればお電話ください。診療時間外の場合は提携先病院にて処置していただくことがあります。

前立腺がんと診断されたら…

診断後は、まずCTでがんの広がりや転移の有無を確認します。当クリニックでは、当日のCT撮影が可能ですのでご相談ください。

なお、転移リスクが高いがんの場合は、骨転移を専門的に観察できる骨シンチグラフィが必要ですので、提携先病院へ紹介となります。

転移の有無が分かったあとは、PSA値、生検で採取した組織の顔つきの悪さ(グリソンスコア)、がんの広がりなどを評価します。

その後、それらに基づいたリスク分類をして、治療へと移ります。

前立腺がんの治療

治療法は、がんの広がり(病期)や患者様の年齢・健康状態によって異なります。治療方法は大きく5つに分かれます。

1. 経過観察(アクティブサーベイランス)

- 対象

- リスクの低い前立腺がん

- 方法

- すぐには治療せず、がんの進行を慎重に見守ります。

例)3か月ごとにPSA検査、1~3年ごとに前立腺生検 - ポイント

- がんの進行が確認された場合に、適切なタイミングで治療を開始します。

御高齢の方や、ほかに病気をお持ちの方にも選ばれることが多い方法です。

★当クリニックでの治療が可能です。

2. ホルモン療法(内分泌療法)

- 対象

- 初期~進行がん、再発がん

- 方法

- 男性ホルモン(テストステロン)の働きを抑え、がん細胞の成長を止めます。

- 治療内容

-

注射薬

- LHRHアゴニスト(リュープリン®、ゾラデックス®)

- LHRHアンタゴニスト(ゴナックス®)

内服薬

- 抗男性ホルモン剤(カソデックス®、ビカルタミド®、オダイン®)

- 新規アンドロゲン受容体阻害薬:ARAT剤(イクスタンジ®、アーリーダ®、ザイティガ®)

- ポイント

- 薬を組み合わせることで、治療効果を高めます。治療により生活の質(QOL)を保ちながら、がんの進行を抑えることができます。

限局性~局所進行性前立腺がんの場合、基本的には放射線治療と組み合わせて治療することで完治が期待できますが、御高齢の場合やほかの合併症が多くある場合は、ホルモン療法のみで経過を見ることがあります。詳細にはご相談ください。

★当クリニックでの治療が可能です。(病院などでホルモン療法を投与されており、当クリニックへ転院を希望される場合は、事前に内服しているお薬を電話で教えてください。)

3. 手術療法(前立腺全摘除術)

- 対象

- 限局性または局所進行前立腺がん

- 方法

- 前立腺をまるごと摘出し、膀胱と尿道をつなぎ直します。

- ポイント

- ロボット支援手術(ダビンチ®)が普及しており、手術成績の向上、出血量の減少、術後合併症(尿漏れ・性機能障害)などのリスク軽減が期待されています。

若年者や全身状態が良好な方に適しています。

★ダビンチ手術が可能な提携先病院へ紹介させていただきます。病院での治療後、当クリニックにてCT撮影やPSA検査、経過観察を行うことも可能ですのでご相談ください。

4. 放射線療法

- 対象

- 転移のない前立腺がん

- 方法

- 前立腺に放射線を照射してがん細胞を攻撃します。

- 治療内容

-

外照射(IMRT)

外部から放射線を照射する小線源療法

前立腺内に小さな放射線源を埋め込む - その他

- 陽子線治療(保険適応)も選択可能です。ご希望に応じてご紹介します。

- ポイント

- 手術に抵抗のある方にも、安心して受けていただける負担の少ない治療法です。

★放射線治療が可能な提携先病院へ紹介させていただきます。病院での治療後、当クリニックにてCT撮影やPSA検査、経過観察を行うことも可能ですのでご相談ください。

5. 化学療法(抗がん剤)

- 対象

- 転移のある前立腺がん、ホルモン療法後に再発した前立腺がん

- 方法

- 点滴で抗がん剤を投与しがんを破壊、進行を抑制します。

- ポイント

- 転移性前立腺がんと診断された段階で、抗がん剤・ホルモン療法・ARAT剤の3つを併用する「トリプレット療法」が、2023年に保険適用となりました。これにより予後の改善が報告されています。

★抗がん剤治療が可能な提携先病院へ紹介させていただきます。

がんの進行具合における治療方法の選択例

| 分類 | 特徴 | 代表的な治療法 |

|---|---|---|

| 限局性前立腺がん (T1~T2) |

がんが前立腺内にとどまっている状態 | ホルモン療法、手術、放射線治療、経過観察 |

| 浸潤性前立腺がん (T3a~T4) |

がんが前立腺の外(精嚢、膀胱、直腸などへ)に広がり始めている状態 | ホルモン療法、手術、放射線治療 |

| 転移性前立腺がん | 骨やリンパ節、ほか臓器へ転移している状態 | ホルモン療法、抗がん剤 |

| 去勢抵抗性前立腺がん(CRPC) | ホルモン療法によって男性ホルモンが抑えられているにもかかわらず進行している状態 | ホルモン療法、抗がん剤 |

前立腺がんに関するよくあるご質問

- PSAが高い=前立腺がんですか?

- いいえ、必ずしも前立腺がんとは限りません。PSA値は、前立腺肥大症や前立腺炎(前立腺の炎症)でも上がることがあります。PSAが高い場合は、追加検査(MRI、生検など)をして正確な診断を行います。なお、前立腺がんと前立腺肥大症の違いは以下の通りです。

| 前立腺肥大症 | 前立腺がん | |

|---|---|---|

| 性質 | 良性(がんではない) | 悪性(がん細胞による) |

| 進行の 仕方 |

ゆっくり大きくなる | 徐々に広がり転移することもある |

| 主な 症状 |

排尿障害(尿が出にくい、頻尿など) | 初期は無症状のことが多いが、進行すると排尿障害が起こる |

| PSA 検査 |

少し高めになることがあるが、それ以上の増加は少ない | 高い数値を示し、徐々に増加する |

| 治療法 | 薬物療法や手術 | 手術・放射線・ホルモン治療など |

- 前立腺がんはすぐに命に関わる病気ですか?

- 前立腺がんは比較的進行が遅いがんです。特に早期がんの場合は、すぐに命に関わることはほとんどありません。

そのため早期に見つかれば、治癒する可能性が高いです。ただし、中には進行が早いタイプも存在するため、専門医の診断を受けることが大切です。 - 前立腺がんの治療にはどんな副作用がありますか?

- 以下のようなものが挙げられます。

- 手術後に尿漏れや性機能障害(ED)が起こることがある

- 放射線治療後は排尿障害や直腸への影響(出血など)が起こることがある

- ホルモン療法では、体力低下や骨粗鬆症が進むことがある

- 前立腺がんを予防するために、また診断されたあとの生活で気をつけることはありますか?

- 実際に多くの患者様から寄せられるご相談の一つです。

前立腺がんのみならず、がん患者様全員にアドバイスさせていただいている内容は以下の通りです。

1. 適度な運動を続ける

ウォーキングや軽い体操など、無理のない運動を毎日続けることが大切です。具体的な運動内容はご相談ください。

2. 肥満を防ぐ

当クリニックの食事の3大ルール【3食バランスよくしっかり食べる!間食やおやつはできるだけしない!夜ご飯は控えめに!】を心がけてください。

なお、前立腺がんの予防効果があると期待されている食事のルールは以下の通りです。

- 脂肪分の多い食事(特に動物性脂肪)を控えめにする

- 野菜、果物、大豆製品をたっぷり摂る

- トマトや緑茶、魚なども積極的に撮る

特にリコピン(トマト)やイソフラボン(大豆製品)には、前立腺がんの予防効果が期待できるとする研究報告もあります。

3. 禁煙を心がける

前立腺炎

前立腺炎とは、男性にのみ存在する「前立腺」という部分に炎症が起こる病気です。特に50代以上の高齢男性に多く見られますが、若い人にも起こることがあります。前立腺は尿を貯める膀胱のすぐ下にある小さな器官で、精液の一部を作っている尿の通り道です。この部分に炎症が起こると、排尿しづらくなったり、排尿時に痛みや違和感を覚えたりするほか、下腹部に不快感を伴うこともあります。

原因による症状と治療法

主な症状としては、排尿時の痛みや違和感、会陰部(陰のうと肛門の間)の鈍い痛み、尿の出が悪い、残尿感などがみられます。また前立腺炎は、細菌の感染による「細菌性」と感染によるものではない「非細菌性」の2つに大別され、それぞれ下表のように特徴的な症状があります。非細菌性前立腺炎は、慢性骨盤症候群とも呼ばれ、難治性です。原因はストレスや骨盤内の血流不全、筋肉のこわばり、神経の過敏などさまざまで、原因が分かりにくいことも少なくありません。

| それぞれ の症状 |

治り やすさ |

治療 方法 |

|

|---|---|---|---|

| 細菌性前立腺炎 | 発熱 排尿時の強い痛み |

治りやすい | 抗生剤内服 漢方薬 |

| 非細菌性前立腺炎 (慢性骨盤痛症候群) |

継続的な軽い不快感や違和感 | 難治性(治りにくい) | 漢方薬 抗炎症薬 前立腺肥大症の治療 |

来院後の検査について

- 問診を記載いただきます(いつ頃から?痛みはあるか?座ることは多いか?性感染症のリスクはあるか?)

- 尿検査(尿定性、尿沈渣)を提出いただき検査します。尿検査で感染症が疑われる場合はどんな細菌がいるのか、どのような抗生剤が適正なのかを確認するため尿培養検査を提出します。

- 前立腺炎は膀胱炎や膀胱がん、前立腺肥大症の症状とよく似ていますので、エコー検査でどのような病気が隠れているかを検査します。前立腺炎が長引いている方は、相談のうえ、膀胱がんなどの悪性腫瘍、結石の有無などを確認するために、膀胱鏡検査やCT検査を実施します。

- 発熱がある場合は、炎症反応、腎機能などを確認するため採血をします。前立腺が大きい場合は、感染症が改善したあとにPSA検査を追加します。

- ②尿培養検査、④血液検査については外注検査となりますので、結果説明までに1週間ほど要します。

前立腺炎に必要な生活習慣の改善

慢性的に長引く前立腺炎は、骨盤内の血流不足と関係している可能性があります。これは、前立腺への間接的な圧迫により血流が妨げられることが一因でます。長時間の自転車やバイクの運転、長時間のデスクワークはできるだけ避け、休憩を取りながら頑張るようにしましょう。また、下半身の筋力トレーニングなどを生活に取り入れましょう。

前立腺炎は命に関わる病気ではありませんが、生活の質を下げる原因になります。早めに泌尿器科を受診して、正しい診断と治療を受けることが大切です。特に御高齢の男性は、「年のせい」と思わず、小さな症状も相談するようにしましょう。

前立腺炎に関するよくあるご質問

- 前立腺炎は自然に治りますか?

- 細菌性であればすぐに薬で治ることが多いので、早めに泌尿器科を受診しましょう。

- 再発することはありますか?

- あります。予防するためには、生活習慣の見直しや定期的な検査が予防につながります。

- 前立腺肥大と前立腺炎は違いますか?

- 前立腺肥大は前立腺が大きくなること、前立腺炎は感染症などの炎症なので異なります。ただし、前立腺肥大症の方は前立腺内に結石がみられることがあり、それが炎症を引き起こしやすくなるため、前立腺炎と関連するケースもあります。

PSA検診(前立腺がん検診)

前立腺特異抗原のことを「PSA(Prostate-Specific Antigen)」と呼んでいます。これは、前立腺の上皮細胞が破壊された際に分泌されます。血液検査を行うことにより、このPSAの数値を把握することができます。計測したPSA値が基準値(4.0ng/ml)とされている数値より高い場合に、前立腺肥大症、前立腺炎、前立腺がんの可能性が考えられます。

PSA検診の対象年齢と受診頻度

55歳以上の男性は、一度は検診を受けておきましょう。特に55歳から69歳の間は、1~2年に1回検査を受けることで、死亡リスクを減らす効果が認められています。また、ご家族に前立腺がんの罹患者がいる方は発症リスクが高くなるため、40歳代からの検査が推奨されます。

70代以降の方も、元気なうちは1~2年に1回程度検査しておくと安心です。75歳以上の方については、必ずしも検査が必要というわけではありませんが、ご不安がある場合は遠慮なくご相談ください。

PSA値の基準値

一般的に、PSA値が4.0ng/mL以下であれば正常と診断されます。ただし、PSAの基準値は年齢によって変動するため、最終的な判断は医師による総合的な評価が必要です。なお、若い年代でもPSAが高い場合は注意が必要です。

| 年齢 | PSA基準値 |

|---|---|

| 50〜59歳 | 3.5 ng/mL以下 |

| 60〜69歳 | 4.0 ng/mL以下 |

| 70歳以上 | 5.0 ng/mL以下 |

大阪府茨木市のPSA検診について

大阪府茨木市の前立腺がん検診について、以下ご案内いたします。特定健康診査や後期高齢者医療健康診査を受ける方は、まとめて検査を受けていただくと便利です。

※茨木市以外の方もご利用いただけます。

- 対象となる方

(令和7年度) -

- 検査受診日に55歳以上の茨木市にお住まいの男性で、前立腺疾患の治療を受けていない方

- 前立腺の疾患で定期的にPSA検査などの経過観察をしていない方

- 受診時の持ち物

- 茨木市健診チケット、生活保護受給者証(生活保護の方)

- 検診内容

- 問診、採血(PSA)

- 検査費用

- 300円(70歳以上の方、生活保護受給者、市民税非課税世帯の方は無料)

詳細は茨木市役所のHPをご確認ください。

PSA検査は血液検査のみで身体への負担が少なく、前立腺がんの早期発見に役立ちます。

「まだ症状がないから大丈夫」と思っている方も、50歳を過ぎたら一度は検査を受けることをおすすめします。